Snipaste如何进行多显示器拼接截图

snipaste在多显示器环境下拼接截图的核心方法是使用“连续截图”功能或通过多次截图后手动拼接。1. 连续截图:按f1启动截图,拖动鼠标跨屏选择区域,松开左键完成并保存或复制。2. 手动拼接:分段截图后按ctrl+t贴图,利用智能对齐辅助线对齐,再截图合并成一张图。遇到问题时,若截图框未扩展,可放慢速度、检查显示模式、更新软件和驱动;若图像错位模糊,可用辅助线对齐或统一dpi设置;若截图区域太大,可用分段截图与贴图微调。此外,snipaste还可用于信息参考、灵感收集、设计校对和演示教学等多显示器工作流场景。

Snipaste在多显示器环境下进行拼接截图,最核心的用法是利用其“连续截图”功能,或者通过多次独立的截图操作后,利用其强大的贴图和对齐能力进行手动拼接。这两种方式都能帮你高效地捕捉跨屏幕的内容。

解决方案

解决方案Snipaste提供了几种灵活的方式来应对多显示器拼接截图的需求,其中“连续截图”是最直接且高效的。

1. 利用连续截图功能(推荐且高效)

这是Snipaste处理多显示器拼接截图最优雅的方式,体验非常流畅。

启动截图: 按下默认的截图快捷键 F1(或你自定义的快捷键)。开始选择区域: 在你的第一个显示器上,像往常一样点击并拖动鼠标,框选你想要截取的第一部分区域。跨屏拖拽: 不要松开鼠标左键。将鼠标指针直接拖动到你的第二个显示器(或第三个,第四个……)。你会发现,Snipaste的截图框会自动跟着你的鼠标扩展到新的显示器上。它会智能地识别显示器边界,并无缝地将截图区域延伸过去。完成选择: 继续拖动鼠标,直到你覆盖了所有需要拼接的显示器区域。保存/复制: 松开鼠标左键,截图完成。你可以选择保存到文件,或者复制到剪贴板。

启动截图: 按下默认的截图快捷键 F1(或你自定义的快捷键)。开始选择区域: 在你的第一个显示器上,像往常一样点击并拖动鼠标,框选你想要截取的第一部分区域。跨屏拖拽: 不要松开鼠标左键。将鼠标指针直接拖动到你的第二个显示器(或第三个,第四个……)。你会发现,Snipaste的截图框会自动跟着你的鼠标扩展到新的显示器上。它会智能地识别显示器边界,并无缝地将截图区域延伸过去。完成选择: 继续拖动鼠标,直到你覆盖了所有需要拼接的显示器区域。保存/复制: 松开鼠标左键,截图完成。你可以选择保存到文件,或者复制到剪贴板。这个过程就像是在一个超长的画布上作画一样,非常直观。我个人觉得,Snipaste的这个设计真的考虑到了用户在多屏环境下的真实痛点,比那些需要你先截几张图再手动拼合的工具省心太多了。

2. 手动拼接(适用于特殊情况或精细调整)

如果你的显示器布局比较复杂,或者你只需要拼接屏幕的非连续部分,手动拼接也是一个可行的方案。

分段截图并贴图: 在第一个显示器上截取你想要的第一部分内容,然后按下 Ctrl+T 将其贴到桌面上。接着,在第二个显示器上截取第二部分内容,同样贴到桌面上。对齐与合并: 将这两个(或更多)贴图拖动到一起。Snipaste在贴图移动时,会显示智能的对齐辅助线,帮助你精确对齐贴图的边缘。最终截图: 当所有贴图都对齐好后,再次启动截图(F1),框选这些已经拼接好的贴图区域,将其合并成一张最终的截图。这种方法虽然步骤多一点,但它提供了更大的灵活性,尤其是在你需要对齐不同大小或非相邻区域的截图时。

为什么Snipaste在多屏拼接截图方面表现出色?Snipaste之所以能在多显示器拼接截图方面提供如此出色的体验,我觉得主要得益于它几个核心的设计理念和功能实现。

首先,它对“所见即所得”的极致追求。当你拖拽鼠标跨越显示器边界时,截图框的无缝扩展,给人的感觉就是屏幕成了一个整体,而不是两个独立的平面。这种直观性,让用户几乎不需要学习成本就能掌握多屏截图,这在很多其他截图工具里是很难做到的。我用过不少截图软件,有些在多屏下会显得很笨拙,要么只能截单屏,要么需要复杂的组合键才能勉强实现,Snipaste的这种流畅感是独一份的。

其次,强大的“贴图”功能是其辅助拼接的利器。即使你无法一次性完成连续截图,或者需要对截图进行精细的对齐调整,贴图功能也能提供极大的便利。它不仅仅是把图片“贴”在那里,更提供了缩放、旋转、透明度调整等多种操作,配合智能对齐辅助线,让手动拼接变得异常精确和高效。这一点,对于那些需要处理高精度图像或者进行设计比对的用户来说,简直是福音。

再者,Snipaste对高DPI屏幕的支持也做得很好。在如今高分屏普及的环境下,不同DPI的显示器混用是很常见的。Snipaste在处理这种情况时,能够相对智能地适应,减少了因为DPI差异导致的截图模糊或比例失调问题。虽然偶尔在极端DPI差异下仍可能出现细微的不完美,但整体表现已经远超同行了。

遇到多显示器拼接截图不顺畅怎么办?常见问题与解决思路尽管Snipaste在多显示器拼接截图方面表现优秀,但在实际使用中,仍然可能遇到一些小状况。

1. 拖拽到另一屏幕时,截图框没有自动扩展

这可能是最常见的“卡壳”点。

操作速度: 有时候,鼠标移动过快可能会导致系统或Snipaste未能及时响应。尝试放慢拖拽速度,尤其是跨越显示器边界时,稍微停顿一下,让程序有时间识别并扩展区域。显示模式: 确保你的多显示器设置是“扩展这些显示器”,而不是“复制这些显示器”。在复制模式下,两个屏幕显示相同内容,自然无法进行拼接截图。Snipaste版本: 确认你使用的是Snipaste的最新稳定版本。开发者会持续优化兼容性和功能,老版本可能存在一些已知问题。驱动问题: 极少数情况下,显卡驱动问题也可能影响截图工具对多显示器的识别。可以尝试更新显卡驱动。2. 拼接后图像有错位或模糊

错位: 如果是手动拼接,务必利用Snipaste的智能对齐辅助线。这些黄色的辅助线在贴图边缘靠近时会自动吸附,能帮你实现像素级的对齐。如果是连续截图出现错位,那可能是在拖拽过程中鼠标有轻微抖动,导致选区边缘不够平直,下次操作时尽量保持手稳。模糊: 这通常与显示器的DPI(缩放比例)设置有关。如果你的两个显示器DPI设置不同(例如一个100%,一个150%),Snipaste在跨屏截图时会尝试进行适配,但这可能导致最终图片在某些区域出现轻微的缩放模糊。最理想的解决方案是,在进行拼接截图时,尽量将所有显示器的缩放比例临时设置为一致(比如都设为100%),截图后再调回。当然,这有点麻烦,但能保证最佳清晰度。3. 截图区域太大,无法一次性完成

虽然Snipaste的连续截图功能很强大,但如果你的显示器数量特别多,或者需要截取的内容横跨了非常宽的区域,一次性拖拽可能会比较困难,或者最终图片过大。

分段截图与手动拼接: 这时候,手动拼接的优势就体现出来了。你可以将整个大区域分成几段进行截图,然后利用Snipaste的贴图功能,将这些分段的截图精确地对齐并合并。这虽然需要多几步操作,但能确保最终图片的质量和完整性。Snipaste的贴图功能支持缩放和旋转,这为后期微调提供了很大的灵活性,即便分段截图时有些偏差,也能通过调整贴图来弥补。除了拼接截图,Snipaste在多显示器工作流中还有哪些妙用?Snipaste的价值远不止于截图本身,在多显示器的工作流中,它的“贴图”功能简直是效率神器。

1. 信息参考与对比: 这是我个人最常用的场景之一。想象一下,你在一个屏幕上写代码,另一个屏幕上是API文档或设计稿。你可以将文档中的关键代码片段、UI元素或参考图截取下来,以贴图的形式浮动在你的代码屏幕上。这样,你就不必频繁地在两个应用窗口之间切换,所有需要参考的信息都直接呈现在你眼前,极大地提升了工作效率。比如,我在写CSS的时候,会把设计稿的某个区域截下来,贴在VS Code旁边,方便对照颜色和间距。

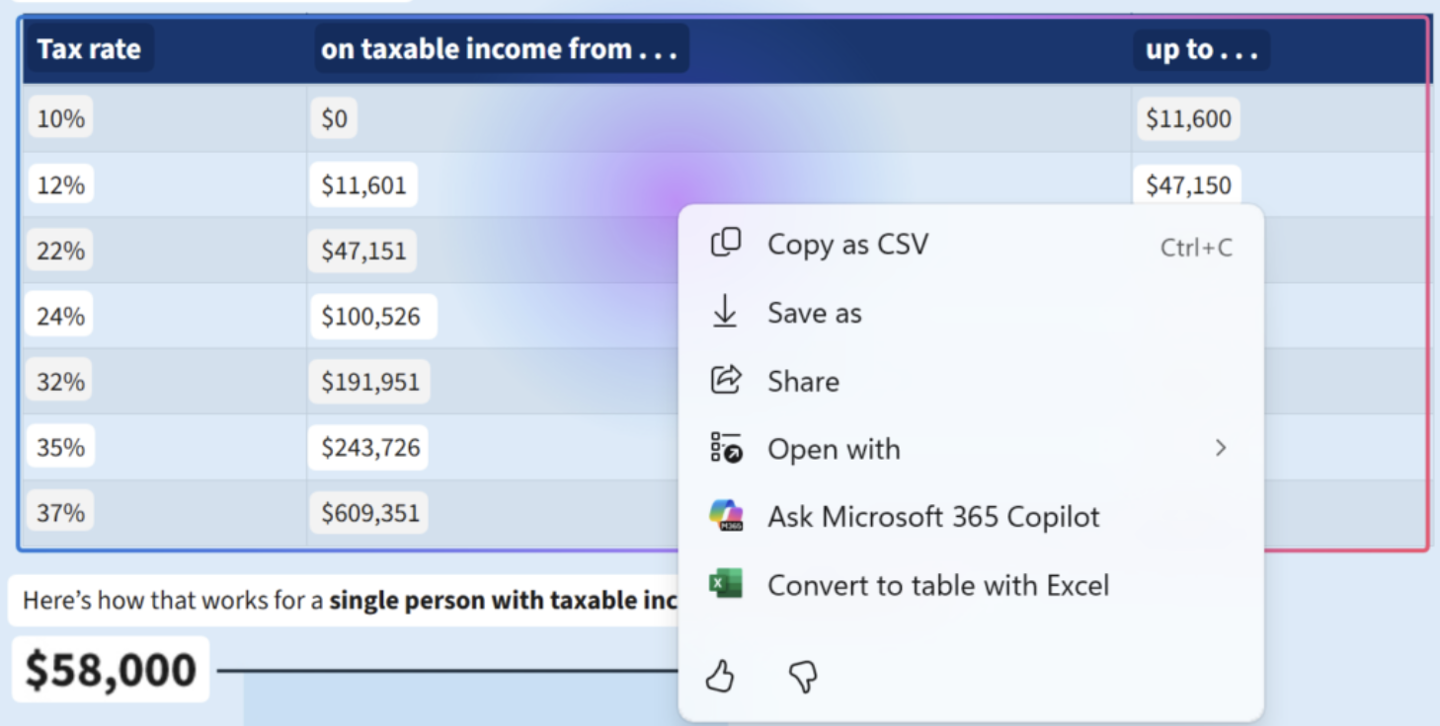

2. 临时笔记板或灵感收集: 当你在浏览网页、阅读文章或观看视频时,突然看到一段有价值的文字、一张启发性的图片或者一个有趣的数据图表,你可以迅速用Snipaste截取下来,并将其贴到桌面的一角。它就像一个临时的“剪贴板”或“灵感墙”,你可以随时查看,而不会干扰当前的主工作区。这种“所见即所得”的即时记录方式,比打开笔记应用再粘贴要快得多。

3. 设计与校对辅助: 对于设计师来说,Snipaste的贴图功能是完美的校对工具。你可以将设计稿的局部放大截图,或者将不同版本的设计图分别截取,然后以贴图形式并排放在屏幕上进行对比。甚至可以将客户的反馈截图,直接贴在设计稿旁边,方便修改时对照。它的透明度调节功能也很有用,可以将一张贴图设为半透明,覆盖在另一张图上进行像素级比对。

4. 演示与教学辅助: 在进行在线会议或屏幕分享时,如果你需要强调某个区域或信息,可以提前将其截图并贴图。在分享屏幕时,这些贴图会浮动在最上层,确保观众能清晰地看到你想要突出的内容,而无需在多个窗口间来回切换,显得更加专业和流畅。

Snipaste的这些妙用,让它不仅仅是一个截图工具,更像是一个桌面信息管理的轻量级助手。它巧妙地利用了多显示器的空间优势,将信息流“浮动化”,从而大大提升了我们的工作和学习效率。

免责声明

游乐网为非赢利性网站,所展示的游戏/软件/文章内容均来自于互联网或第三方用户上传分享,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系youleyoucom@outlook.com。

最新文章

OPPO Find X9确认全系直屏:标配钛色冷雕工艺,官方澄清外观传闻

9 月 2 日消息,OPPO Find 系列产品负责人周意保今日发文否认了此前的 Find X9 外观曝光图,直言这不是真机图。不过周意保确认,新机将提供钛色,同时还用上了成本更高的冷雕工艺,整体

Redmi Turbo 5 Pro曝光:全球首发天玑9400++,配备6.8英寸1.5K直屏

9 月 2 日消息,博主 @数码闲聊站 今天在微博透露,某厂的子系中端线性能机正在测试联发科天玑 9400++ 处理器。博主表示,这台新机将拥有 6 8X " 1 5K LTPS 新开大直屏,涵盖“

小米澎湃HyperOS 3全新上线:Android W底层加持智能水印功能

9 月 2 日消息,小米澎湃 HyperOS 3 系统于 8 月 28 日发布并在次日开启 Beta 版推送。小米相机部的产品经理 @Bao_小李 昨日发文询问 Beta 版本的小米相机水印是否好

天玑9500旗舰芯规格揭秘,vivo首发V3+影像芯片加持

9 月 2 日消息,联发科天玑 9500 旗舰处理器有望在本月发布,博主 @数码闲聊站 今日爆料了天玑 9500 的主要规格:工艺:台积电 N3pCPU:1*4 21GHz Travis+3*3

iOS/iPadOS 26 Beta 9更新发布,开发者可提前体验

【点此直达升级教程】 9 月 3 日消息,苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS iPadOS 26 开发者预览版 Beta 9 更新(内部版本号:23A5336a),本次

热门推荐

热门教程

更多- 游戏攻略

- 安卓教程

- 苹果教程

- 电脑教程