AI与科研融合的现在与未来:协同发展还是角色替代?

当下,"人工智能+"正重塑科研生态,AI技术已成为多学科突破瓶颈、实现质变发展的核心驱动力。在这一技术赋能下,科学探索的前沿持续延伸,推动了人类对未来发展的深度思考。

在"人工智能赋能科学研究"专题研讨会上,多位学界权威深入剖析了AI在科研实践中的创新应用。上海人工智能实验室负责人周伯文提出的"主动创造而非被动预测"理念,引起了与会专家的强烈反响。

在公共卫生领域,AI技术正带来革命性变革。据徐涛院士介绍,借助AI辅助抗原抗体结构解析,研究人员可将未知病原检测试剂盒的研发周期压缩至1个月,3个月内即可获得中和抗体药物。相关设备的处理效率提升数十倍,抗体研发时间缩短至两周,极大增强了疫情防控能力。

物质科学研究也迎来AI驱动的突破。中国科学院物理研究所所长方忠指出,面对跨尺度计算的难题,AI提供了双重创新路径:一方面通过机器学习替代繁琐的计算实验,另一方面基于数据生成反向设计新材料。这种颠覆性的研究范式被视为材料科学的终极发展方向。

在气候研究方面,AI助力构建了全新的极端气候建模方法。上海科学智能研究院理事长吴力波强调,AI驱动的风险感知系统能够深入解析大气-海洋-陆地系统的复杂反馈机制,为气候治理决策提供精准支撑。

尽管AI赋能科研成效斐然,但学界仍保持着理性认知。周伯文引用"阿玛拉定律"警示道:人类常对技术短期效应过度乐观,却低估其长远影响。他提出的"AI4S六问",从边界界定到跨学科验证等多个维度,引发了学界对AI时代科研范式的全面反思。

围绕"边界之问",周伯文梳理了数学发展史上希尔伯特问题、哥德尔定理等重要里程碑,指出AI赋能科研同样面临范式突破的临界点。他强调必须在技术应用基础上思考更深远的变革。

关于AI与科研的关系演进,周伯文以分子生物学为例,印证了学科交叉孕育重大突破的规律。20世纪30年代数学家沃伦·韦弗预言的物理学-生物学交叉研究,最终催生了这一革命性学科。

在圆桌讨论环节,专家们对AI的发展路径各抒己见。创智学院李怡康认为,当前AI是人类研究的"智能助手",但在生物医学等领域或将形成以AI为主导的新型研发模式。晶泰科技张佩宇预测,未来AI在科研决策中的参与度可能达到80%-90%。

浙江大学陈华钧教授警示,随着AI自主性提升,需要警惕其可能产生的"黑箱风险"。华大智造杨梦则强调,人类的创意思维、跨学科理解和情感认知仍是科研不可或缺的要素。

周伯文总结指出,尽管AI在不断突破知识疆界,但科学探索的航向始终由人类的好奇心与价值取向指引。这一观点为AI时代的科研发展提供了重要思考框架。

免责声明

游乐网为非赢利性网站,所展示的游戏/软件/文章内容均来自于互联网或第三方用户上传分享,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系youleyoucom@outlook.com。

同类文章

2025工博会聚焦具身工业:机器人自主决策新趋势

人工智能、物联网与大数据技术的深度融合,正推动工业机器人领域掀起新一轮变革浪潮。近日闭幕的第25届中国国际工业博览会上,以“具身工业”为核心的机器人技术成为焦点,全球顶尖企业与本土创新力量同台竞技,

通义千问Qwen3-Max模型登场,参数超1T,代码智能体能力达业界顶尖

通义千问团队近日宣布推出全新大模型Qwen3-Max,该模型被定义为团队迄今为止规模最大、性能最强的语言模型。据技术文档披露,Qwen3-Max的总参数量突破1万亿,预训练阶段消耗了36万亿个tok

硅基流动MaaS平台破解大模型落地难题,加速AGI普惠应用

当人工智能大模型逐渐从技术概念走向产业实践,企业对于AI落地的需求正发生深刻变化——不仅要“能用”,更要“好用、可控、可持续”。在此背景下,硅基流动推出的企业级MaaS(模型即服务)平台,以全链路解

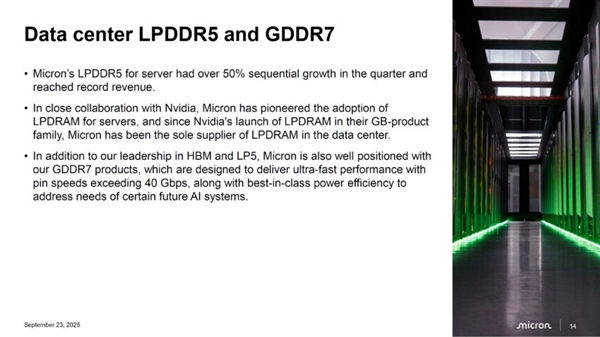

AI芯片投资转战存储领域,大摩看好闪存市场前景

人工智能浪潮引发的芯片投资热潮正从逻辑芯片领域向内存市场加速扩散。摩根士丹利最新研报指出,闪存(NAND)市场已进入长期上升周期的初始阶段,其供需格局的剧烈变化将催生显著投资机遇。受AI数据中心建设

200名学子探访华为大会 感受数智科技助力职业发展

为助力国家科技人才战略实施,提升青年学子的就业竞争力,近日,某高校研究生院联合信息科学与工程学院、卓越工程师学院,组织近200名人工智能领域研究生前往上海世博展览馆,深度参与华为全联接大会2025开

热门推荐

热门教程

更多- 游戏攻略

- 安卓教程

- 苹果教程

- 电脑教程